Я уже делилась разными практиками для работы со страхом. Тут подойдет медитация “дерево и вода“, сфокусированная на страхе. Или практика “Чего боятся деревья?” Это чтобы познакомиться со страхом. А чтобы его снять, хорошо побыть страшным деревом. Но что если мы говорим об экзистенциальном страхе. Или даже о коктейле из страхов перед двумя экзистенциальными данностями: конечности и выбора. Ведь так рождается FOMO, “fear of missing out”. Довольно мучительное переживание беспокойства о том, что человек что-то важное упускает, какое-то событие или целую сферу жизни. Помню в 90ых была чудесная реклама журнала ТВ-парк. В ней у мужчины была квадратная голова в форме телевизора. У него кто-то спрашивали:

– Что с тобой? Смотришь по телевизору все подряд?

– А вдруг что интересное пропустишь.

Журнал обещал детальную программу передач, чтобы человек мог сделать выбор. О как мало тогда было FOMO в нашей жизни! Самое мучительное – это что-то выбрано, то другое отвергнуто. И от этого оно не становится менее привлекательным. Решил больше поработать и заработал денег, пропустил столько встреч с друзьями или как дети растут. Стал заниматься с детьми, упускаешь самоактуализацию в профессии. И все это еще подогревается соцсетями, в которых друзья успевают всё, а коучи и психологи ратуют за баланс, который якобы спасет от этой съедающей тревоги.

В общем, медитация для тех, кто боится выбрать неправильно. Для тех, кто боится смерти. И для тех, кто извел себя FOMO. В ytq есть два уровня погружения. Я их обозначу в тексте, чтобы желающие могли регулировать глубину. Важно: не стоит использовать эту медитацию, если вы находитесь в тяжелой фазе аффективного расстройства, например, вы в депрессии, не справляетесь с тревожностью или мучаетесь от частых и сильных перемен настроения.

Как всегда в практиках на проживание, важно перед тем, как ею заниматься, обеспечить себе максимум телесного комфорта, чуть-чуть заземлиться (см., например, практику “большое дерево“) и чуть-чуть подышать в комфортном вам спокойном ритме. Заметьте уровень беспокойства в начале практики.

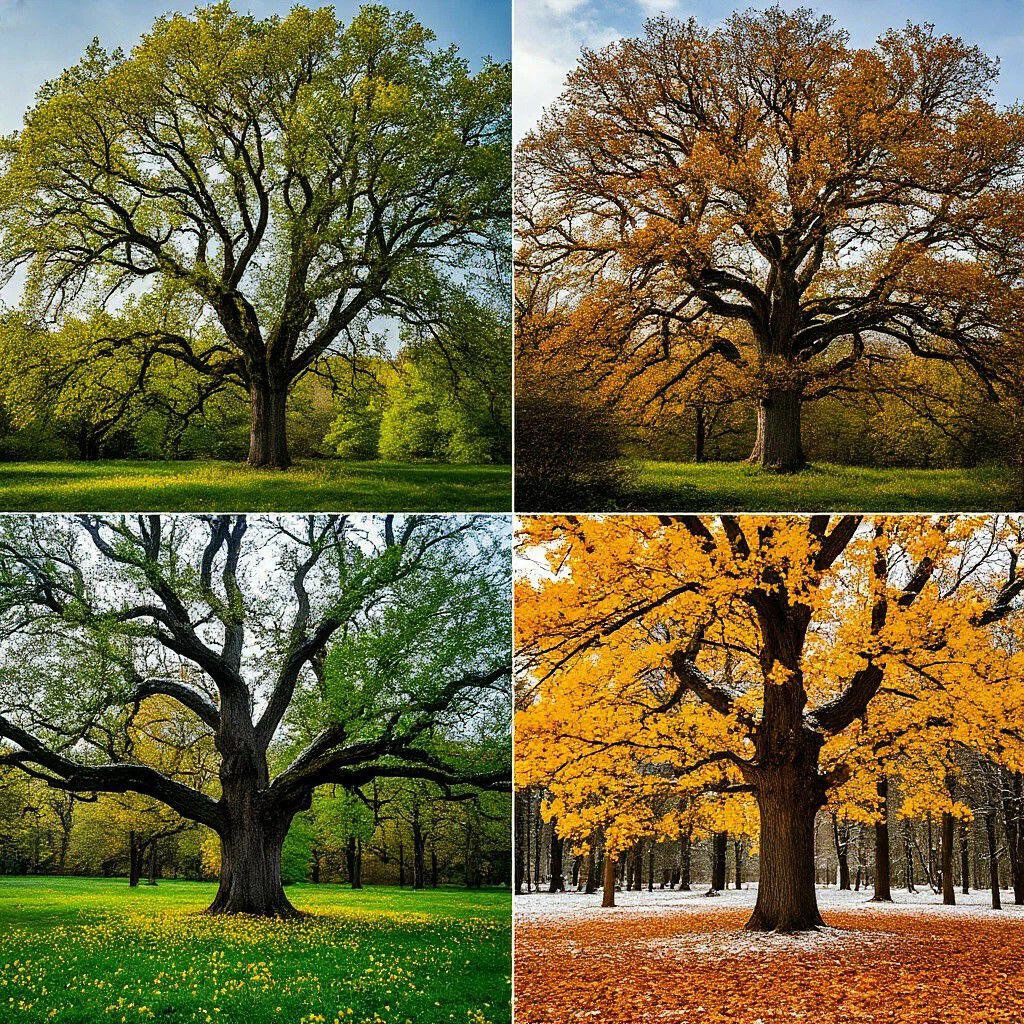

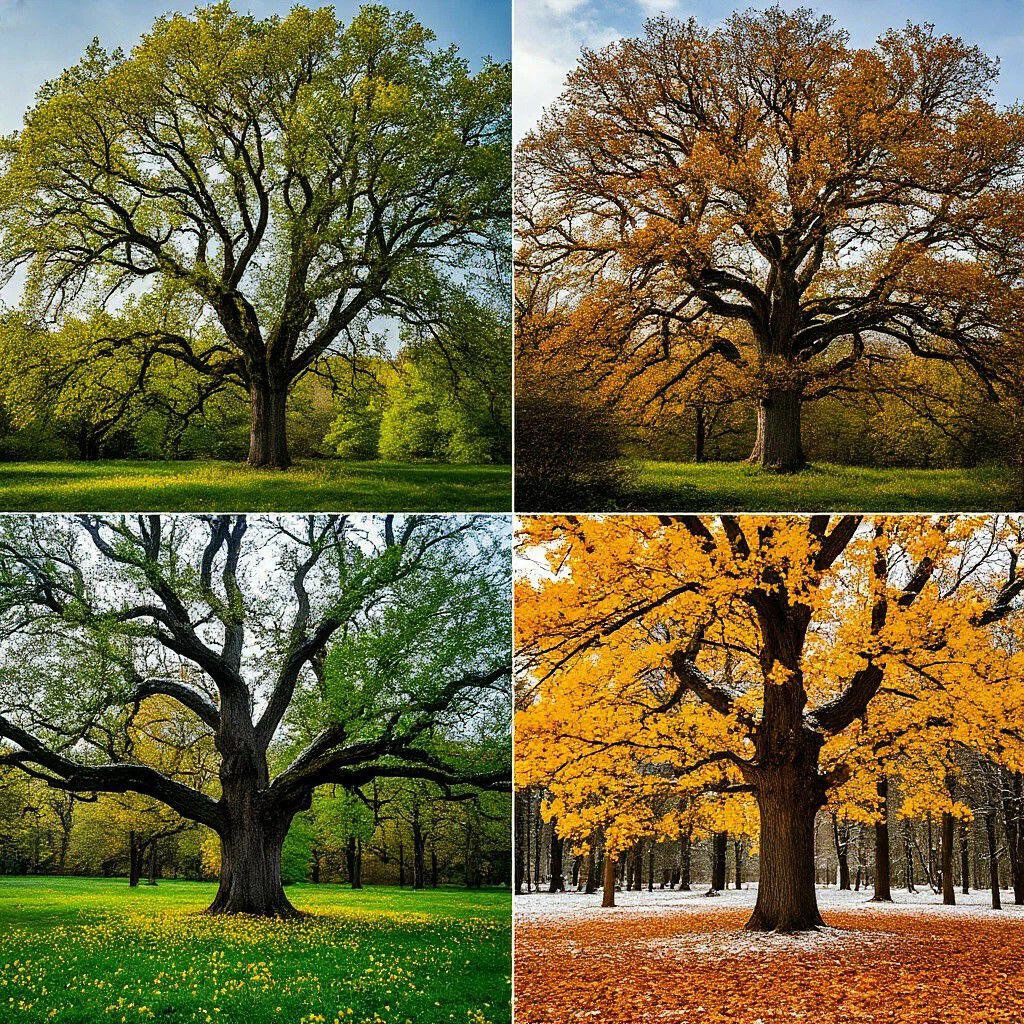

Когда будете готовы представьте себе лиственное дерево в средней полосе. Сделайте его в вашем воображении настолько симпатичным и подходящим, насколько это возможно. Если у вас есть любимый вид деревьев, пусть это будет он. Если у вас есть конкретное любимое дерево, представьте его. Представьте, где оно растет. И пусть это будет достаточно приятное окружение. Представьте, живет ли кто-то вокруг: может быть какие-то животные или люди.

И когда у вас сложится достаточно симпатичная картинка, представьте, что сейчас весна. Представьте как ваше дерево просыпается весной, распускает почки, зеленеет, вытягивает новые побеги. Может быть весной оно зацветает. Как меняется фон вокруг вашего дерево. Жизнь обитателей вокруг. И наблюдайте какие чувства у вас вызывает такая трансформация образа.

Представьте как за весной наступает лето. Как это меняет ваше дерево. Как завершается цветение. А может быть оно только наступает. Как новые побеги растут, а старые живут своею жизнью. Как завязываются развиваются плоды на дереве. И может быть ваше дерево часть из них теряет уже летом. Что меняется в окружении. Меняется ли жизнь обитателей вокруг и как. И наблюдайте какие чувства у вас вызывает такая трансформация образа.

Представьте как наступает осень. И какие изменения происходят с деревом. Меняет ли это окраску его листвы. Что происходит с плодами. Как дерево готовится к зиме. И что происходит вокруг. И наблюдайте какие чувства у вас вызывает такая трансформация образа.

Представьте как наступает зима. Как ее встречает дерево и что с ним происходит. Возможно, оно теряет остатки листвы. Или хранит какие-то листья. И может быть несколько плодов. Как дервенеют некогда молодые побеги. Как замедляется его жизнь. Как меняется жизнь обитателей вокруг. И все окружение. И наблюдайте какие чувства у вас вызывает такая трансформация образа.

Повторите цикл несколько раз. Вы можете варьировать темп с которым сезоны сменяют друг друга. И замечайте, как быстрота смены сезонов влияет на возникающие чувства. А можете позволить картинке меняться самой собой в собственном ритме: весна, лето, осень, зима и снова весна. После 5-6 циклов вы можете остановиться или двинуться глубже в ваши переживания. Если не хотите продолжать, пропустите следующий абзац, и переходите к вопросам для размышления.

Заметьте, что пока циклы сменяли друг друга, прошло несколько лет. Как поменялось ваше дерево за это время. Может быть оно стало выше и сильнее, а, может быть, наоборот, начало дряхлеть. Представьте как оно могло бы выглядеть через 10 лет. Весной, летом, осенью, зимою… Как поменяется окружение, пейзаж и жизнь обитателей. И заметьте ваши переживания. А через 20 лет? А через 50? Возможно, ваше дерево будет на месте и полно сил через 100 лет. А через 500? Или 1000? Проходя каждый новый цикл с вашим деревом или с местом, где оно стояло, давайте себе время заметить, как меняются ваши переживания в точках весна, лето, осень, зима и при переходах.

Когда закончите, попробуйте ответить себе, менялось ли и как ваше отношение к дереву на разных этапах фантазий. Как вам давались точки перехода между сезонами? Каким вы радовались, а какие хотелось отсрочить? Удавалось ли сделать переходы плавными, сохраняя общую канву года и жизни дерева? Или они выглядели как нарезки? Сравните актуальный уровень FOMO с тем, что был в начале медитации. Изменился ли он? Если да, то как вам кажется, что на это повлияло? Как вам удалось его повысить или понизить в процессе медитации?

Важно: мои практики не заменяют прогулку в лесу, работу с психологом, не являются медицинским воздействием, зато могут рассматриваться как игра. Инструкции не обязательны к исполнению. Они могут трансформироваться и варьироваться удобным для вас образом под ваше настроение и задачи. Вопросы, которые я задаю – приглашение к размышлению и, возможно, обсуждению. На них можно не отвечать. Можно отвечать про себя в голове и наблюдать, как меняется состояние. Можно писать ответы в красивом блокноте от руки. Можно печатать на компьютере или набирать на телефоне. Можно поместить ответы в комментарии к моему блогу. Можно впечатления. А можно тихонько в сторонке постоять. При этом я почти всегда рада вашей обратной связи. Она часто служит вдохновением для следующих постов.

В первый раз практика опубликована тут