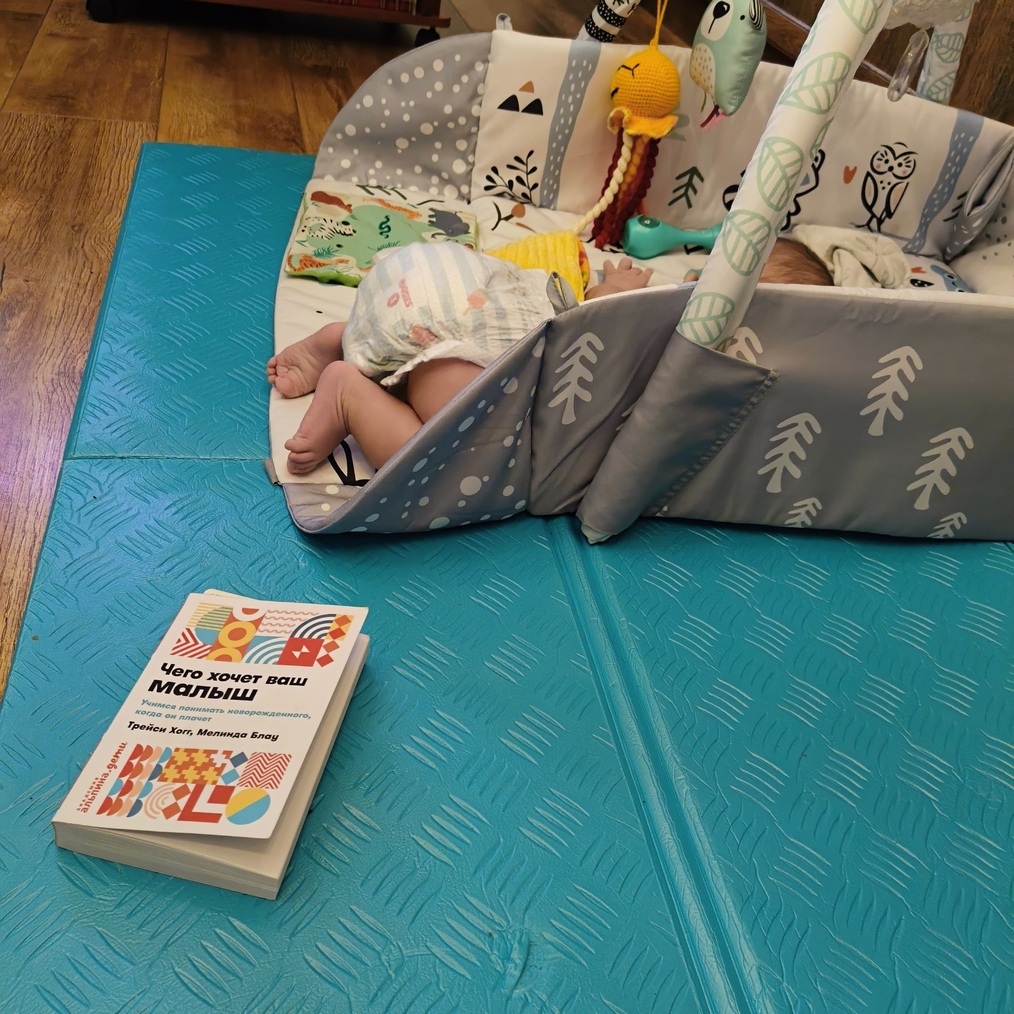

Для разнообразия прочитала книгу о младенцах, в которой нет ни слова про теорию привязанности. А также есть кое-что о том, что дети бывают разные, а не только с нарушенной родителями привязанностью. Книга эта – “Чего хочет ваш малыш” Трейси Хогг и Мелинды Блау. Собственно, ответ на этот вопрос, согласно книге, очень прост: то ли есть, то ли спать, то ли на ручки, то ли играть (не скучать).

Про младенцев. Они бываю пяти типов.

1. Ангел он и есть ангел. Мало плачет. Часто улыбается. Рад поспать и поесть. В целом, не доставляет проблем.

2. Ребенок-учебник очень предсказуемый. Книжки, прямо как с него писали. Развивается по нормам. Проблемы выдает тоже в положенное время и предсказуемо.

3. Мимоза – сверхчувствительный ребенок. Легко перегружается, много плачет, чем вызывает у родителей много сложных чувств.

4. Вояка готов со всем поспорить: отбиваться от еды и укладываний, требовать ручек и вот это всё.

5. Ворчун, в принципе, почти всегда не доволен.

С классификацей родителей всё ещё проще: родителей Трейси делит, прямо как в D&D: на склонных к хаосу или к порядку. Для удобства можно пройти опросник в книге. Причем про младенца предлагается ответить обоим родителям и другим людям, вовлеченным в заботу о нем. Потому что, во-первых, могут отличаться взгляды на малыша. Во-вторых, младенец может себя по-разному вести с разными людьми.

А дальше типы младенцев встречаются со способом организации жизни родителей и выдают разные проблемы. Но какие бы проблемы ни возникли, у Трейси – британской укротительницы младенцев – на всё есть совет, упаковнный в акроним.

Собственно, чтобы понять младенца надо овладеть последовательностью “СПОК”. Если младенец плачет и чем-то недоволен необходимо:

1. оСтановиться

2. Прислушаться

3. Осмотреться

4. решать Как поступить

Мне кажется, чудесная рекомендация в любых отношениях, не только с младенцами. Вдобавок предлагается, что бы вы ни решили делать, придерживаться “круга уважения”. Входить в личное пространство ребенка плавно и предупреждая его о своих намерениях.

Трейси предлагает придерживаться с ребенком с рождения режима ПАСС: питание, активность, сон / свободное время для родителей. Так и выстроена книга, последовательно разбирая каждый из пунктов. Относительно распределения “п”, “а” и “с” я встречала разные рекомендации. Неонатологи советуют в первые месяцы придерживаться “А”, “П”, “С”. Нейропсихологи говорят, что все равно как, лишь бы всегда одинаково. В общем, Трейси за режим и именно такой. В основном, потому что если ребенок накормлен после пробуждения уже ясно, что он сыт во время бодрствования. Так легче понять, что происходит. Ну и, конечно, чтобы не было ассоциации сон-грудь, с которой борются за право спать родители всего мира.

В целом, Трейси пытается придерживаться срединного пути. Признает и ГВ, и смеси. Только не любит кормление “по требованию” – так вырастают требовательные дети. А это плохо для самого ребенка или для родителя? И как тогда развивать у детей чувствительность к своим потребностям? Но англичане такие англичане.

В отношение сна она критикует и Йериан с совместным сном и Фербера с его приучением к самостоятельному засыпанию через игнорирование плача. Но Трейси считает, что ребенок с двух-трех месяцев уже может спать в отдельной кроватке. Хоть в отдельной комнате. И её метод на Фербера очень похож.

С чем она помогает справиться своим клиентам, так это с последствиями т.н. стихийного родительства. Я бы назвала это явление “так повелось”. То есть, когда жизнь с ребенком выстраивается как бы сама собой, без особой рефлексии, и приводит к тому, что она закручивается вокруг младенца и сворачивает родительские жизни в бараний рог. Рекомендации её прямые и бихевиоральные. Снова акроним. УПС: УПС условие (окружение, поведение родителя и его переживания), поведение (что делает и возмможно чувстувет ребенок), следствие. В общем, знакомый всем И.П. Павлов. Условие смыкается с поведением. Чтобы следствие разбить, необходимо провести анализ и изменить условие, в основном, поведение родителя.

В целом, Трейси очень бихевиоральна. Не случайно её называют заклинательницей младенцев. По сути она рассказывает про дрессуру ребенка и родителя. Сопровождая всю историю интересными таблицами и рекомендациями, которые легко попробовать воплотить. Она приводит примеры своих консультаций. Читатель легко узнает в них себя или своих знакомых родителей. Но тут я от её тона периодически вздрагивала. Местами она перебирает с сарказмом. Особенно, когда дело касается американских привычек в воспитании. И вот тут мы упираемся в третий фактор. Помимо младенца и родителя в истории о том, как будут развиваться их отношения, важную роль играет культура в узком (семейная) и широком (национальная) смысле. А круг уважения нужен всем: и детям, и родителям, вне зависимости от культурной принадлежности. Такой книжки, которая бы учла всё, я пока не нашла.

Контакты:

-

Последние 10:

- Дерево по понедельникам: ограничения 2025/05/05

- Выхожу из отпуска, … 2025/04/28

- Гру Дале, Свейн Нюхус “Мамины волосы” 2025/04/24

- Дерево по понедельникам: Дерево и стихии 2025/04/21

- Дерево по понедельникам: человек, который разговаривал с деревьями каждый день 2025/04/21

- Дерево по понедельникам: книжное дерево 2025/04/14

- Отпуск до 11-27.04 2025/04/11

- Дерево по понедельникам: шишки 2025/03/31

- Дерево по понедельникам: Сила солнца 2025/03/24

- Дерево по понедельникам: холод внутри 2025/03/18